sábado, 25 de febrero de 2012

HAMBRIENTOS

Como casi todos los días y siempre a la misma hora acudo a las puertas del colegio para recoger a mi hija. Durante nueve años (ya antes iba a recoger a mi hijo que ahora va al instituto) he atravesado el pueblo donde vivimos con la exclusiva compañía deL ruido del motor de mi coche y el de los borborigmos de mi estómago, que a esas horas anuncian el hambre desabrida de un cuerpo que se prodigaba complaciente en la búsqueda de otros cuerpos.

No hace mucho tiempo me gustaba perderme en el enjambre de padres y madres que aparece y desaparece a diario alrededor de las puertas del colegio y conversar sobre cosas intrascendentes, la mayoría de las veces de esas cosas que suelen hablarse antes de las comidas, es decir, de la economía descontextualizada en general, del infernal calor andaluz, o de que siempre llueve en el momento menos conveniente, ese que se torna en derrota a través de los rostros irracionales de las madres y padres que procuramos bajo los paraguas que no le caigan en la delicada piel de nuestros hijos ni una sola gota de líquido ácido. Sin saber exactamente por qué de un tiempo aquí he elegido la opción de no mezclarme en la colmena de progenitores. He sumado a los ruidos del motor y del hambre el de las noticias de las dos. Un ruido que minimiza a los anteriores y que los transforma en meros acompañantes en la orquestación de este concierto del mediodía.

Eludo el contacto con mis colegas, hambrientos también, y permanezco en el interior del vehículo. A veces aún con el motor encendido, escuchando atentamente las vicisitudes de la prima de riesgo y las negativas previsiones de crecimiento. Es emocionante comprobar con tanta hambre que dicho factor en ese momento te importa una mierda. El juego de las finanzas y la gravedad de la situación social (unas veces aumentada y otras disminuida por las lentes de los intereses mediáticos) quedan suspendidos o casi anulados en el tiempo en el que sueña y reina el hambre. No sé qué filósofo de la antigua Grecia decía que es mejor pensar con el estómago lleno. Razón no le faltaba. El hambre no sirve ni como terapia. Adormece hasta el apetito sexual. Es el arma más importante de las que dispone el régimen capitalista (para mí el sistema se ha vuelto una imposición que se rige por la circulación del dinero, una dictadura sin más. Si éste no se mueve, como ahora ocurre, quedamos a merced con el consentimiento de los partidos mayoritarios liberales de quienes lo poseen y lo retienen. Claro que si no se mueve es porque los modelos de inversión son otros desde hace ya demasiado tiempo. Quienes se reúnen en Davos invierten sobre la productividad del propio dinero y no en eso que parece ya una quimérica fraternidad del uso de la riqueza para la productividad en el trabajo. Por tanto, y por otra parte, con tanto despiste mediático, vivimos sometidos por una oligarquía, un régimen difícil de ilustrar a causa de sus innumerables rostros, símbolos y banderas). No obstante, pienso que, exceptuando casos muy precisos, las clases sociales de este país, desde las más humildes hasta las más pudientes, hemos pasado muchos años sin atisbar el terrorífico horizonte de lo que podría ser un hambre a todas horas y, sin embargo, con el estómago lleno no hemos sabido prever (como tontos ahítos) lo que se nos avecinaba. Eso sí, hemos estado demasiado tiempo intentando saciar otros tipos de hambre. A la sazón, de dinero, de fama o reconocimiento social e incluso en muchos casos de fe en alguna cosa que compensara el peso desmedido de tanta felicidad.

Llegado el instante en el que intuyo el retorno de mi hija de ese mundo escrupuloso, que ahora llaman curricular, en el que la humanidad experimenta sin ningún pudor la pérdida de la inocencia y el alejamiento del paraíso, salgo un momento del coche para que ella divise el faro del hambre y trato de templar con una sonrisa su ánimo proceloso como consecuencia de sus cinco horas en el ardor de la batalla. Entonces veo por enésima vez a M, que antes de 2008 ganaba más de cuatro mil euros mensuales como gruísta tras haber hecho un curso intensivo de quince días; ahora se le acabó el subsidio y combate el hambre del mediodía pensando en contratos parciales como peón en la bolsa de trabajo del ayuntamiento. Veo a L, que lleva tres años sin oír el ronroneo de una hormigonera. También a P, que ganaba dinero a sacos como distribuidor de una empresa de aluminios. Veo mi hueco entre sus cuerpos y el de sus hijos, y mis pies sujetos a un suelo que se ha vuelto más duro y que parece que ejerce una mayor fuerza de gravedad. Un hueco que podríamos continuar llenando de palabras banales y de dulces pretéritos. Un espacio que tal vez sea mejor que se oree hasta que desaparezca completamente el olor del desiderátum-dinero.

No me apetece hablar. Saludo al hambre desde la distancia y ellos y ellas me corresponden (esa es mi sensación) emplazándome a la dicha de la sobremesa. Un lugar imaginario cada día más peligroso, en el que no parece improbable una ruptura definitiva con el silencio.

Ya de vuelta a casa apago la radio y mi hija comienza con su crónica de sucesos de la mañana. Me tranquiliza. En sus monólogos jamás aparece la palabra MIEDO.

lunes, 6 de febrero de 2012

DERECHO A LA PROPIEDAD

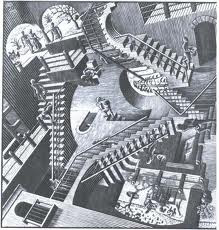

M. F., mi compañera, mujer exuberante e incitante incluso en el arte culinario, y yo, acertamos de pleno cuando compramos la casa en la que vivimos. Nuestra casa, mi casa (M.F. sólo es condicionante en el mundo exterior, en el interior esta casa es parecida a la de la litografía Relatividad (1953) del holandés M.C. Escher), es una vivienda unifamiliar, un pareado he oído decir, para que yo ejecutara el prodigio de la existencia desde mi negativa a la posibilidad de vivir otras vidas.

En la distancia, sobre todo si estoy de viaje, pienso en mi casa como si fuera un laberinto en el paraiso. Sus 140 metros cuadrados habitables son suficientes para perderme y esconderme. M.F. siempre está localizada. El “Situacionismo” de mis hijos en esta psicogeografia, es otra cosa. Ellos logran sin gran esfuerzo que los acontecimientos diarios en el mundo exterior sean siempre intrascendentes. De modo que todos los objetos que con el tiempo se han almacenado en la casa cobren un aspecto distinto al de los mercados de la sociedad de consumo. Por ejemplo, la wii no es un icono del aburguesamiento, puesto que ellos no se plantean el discurso simbólico, es una caja de plástico cuadrada con fecha de caducidad, que quedará obsoleta en el momento que ellos lo decidan.

Procuro no cambiar nada. Me dejo llevar por el tiempo y es tan obvio mi rechazo a cualquier ostentación de poder en las estructuras sociales que a veces dudo que mi condición humana sea un axioma irrefutable. M.F. siempre está presente y se puede decir que es netamente material. Yo no estoy. No quiero estar con los pies en el suelo. Siento que pertenezco al aire y a la penumbra de esta casa. Amo tanto esta casa y ella a mí que la reciprocidad supura indolencia; cualidad que siempre me ha resultado ajena. Ya no me conmueve nada de los que sucede en el mundo exterior. ¿Para esto pago mi hipoteca?

¿Es este estatus de la pasividad un derecho adquirido?

¿Es esta casa culpable de que yo ya no quiera ser “otro”?

Cuando M.F. y yo vimos por primera vez esta casa decidimos comprarla inmediatamente. Acertamos de pleno. Gracias a este hallazgo no vivo como un cordero. Vivo felizmente descarriado y sedado gracias al vacío espiritual que me otorga un documento en el “Registro de la propiedad”.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)